ガジェット好きの皆さんなら一度は「怪しい激安ガジェット」を買ったり使用したことがあるはず。

その多くが中国製で「#中華の闇を暴く」っていうタグまで存在する始末。

もちろん中国製ガジェットの全てが悪いというつもりは全然無くて、モバイルバッテリーで覇権の「Anker」も中国ですし「ファーウェイ」のスマホや、ロボット掃除機の「ECOVACS(エコバックス)」は高品質で安価なので普通に人気があります。

「怪しい激安ガジェット」に関してよく問題となるのが「技適マーク」がついていないこと。

僕も怪しい激安ガジェットが好きでレビューの記事を書く機会も多いんですが、「技適警察」の皆様に怒られないため、国内で使ってもOKという安心感を得るための制度として「技適未取得機器を用いた実験等の特例制度」(以下「技適特例」)というものがあります。

今回はそんな「技適特例」の申請方法や、そもそもの技適の説明、技適のついていない製品を使用するときの注意点なんかについて書いていきたいと思います。

そもそも技適マークとは

日本国内で使用するスマホやWi-Fiルーター、ワイヤレスのイヤホンやスピーカーなどの無線機器は、総務省の技術基準適合(略して「技適」)を通過した製品でなければいけません。

技適マークのない機器を日本で使用すると、電波法違反となり、一部の例外を除いて罰則の対象となる可能性があります。

技適マーク無しでも電波法違反とならないケースについては以下の2点

- 技適特例を申請した機器

- 海外からの旅行者が持ち込んだ機器

技適特例の申請をした機器についてはこのあとで詳しく説明します。

2の「海外旅行者が持ち込んだ機器」に関しては、海外からの旅行者が持ち込んだ機器が日本の技適に相当する海外の技術基準に適合している場合、入国から90日間に限り技適マークが表示された機器と同様に扱って良いとされている特例のことです。

総務省:海外から持ち込まれる携帯電話端末・BWA端末、Wi-Fi端末等の利用

ここで疑問になるのが「海外からの旅行者が持ち込んだわけでもない機器」がそこらじゅうにたくさんあって普通に使用されている現状です。

なんで捕まらないの?

と思われる方もいらっしゃると思いますが、これに関してはスマホやWi-Fiルーター、ワイヤレスイヤホン程度の出力では被害者側となる電波基地局によって被害を立証し辛いため見逃されている、というのが現状です。

一部では「電波法が今のご時世に合致していない」と指摘する声もありますが、だからといって法律を無視して良い理由にはなりません。この記事を読まれた皆さんは電波法をきちんと守ってガジェットを使ってくださいね!

次の技適特例の申請をぜひ参考にしてください!

「技適未取得機器を用いた実験等の特例制度」について

技適特例は「短期間の実験等を行う場合」を想定して用意された制度です。

新しい技術やサービスを開発・実用化するにあたっては安全性や品質を保証するよりも「自由度を高めること」が重要である場合もあります。

このようなニーズに対応するために設けられたのが技適特例で、法人だけじゃなく個人の場合でも自由に申請が出来ます。

2019年からオンラインでの申請が可能になり、マイナンバーを利用しての本人確認を行うことで申請が簡単になりました。

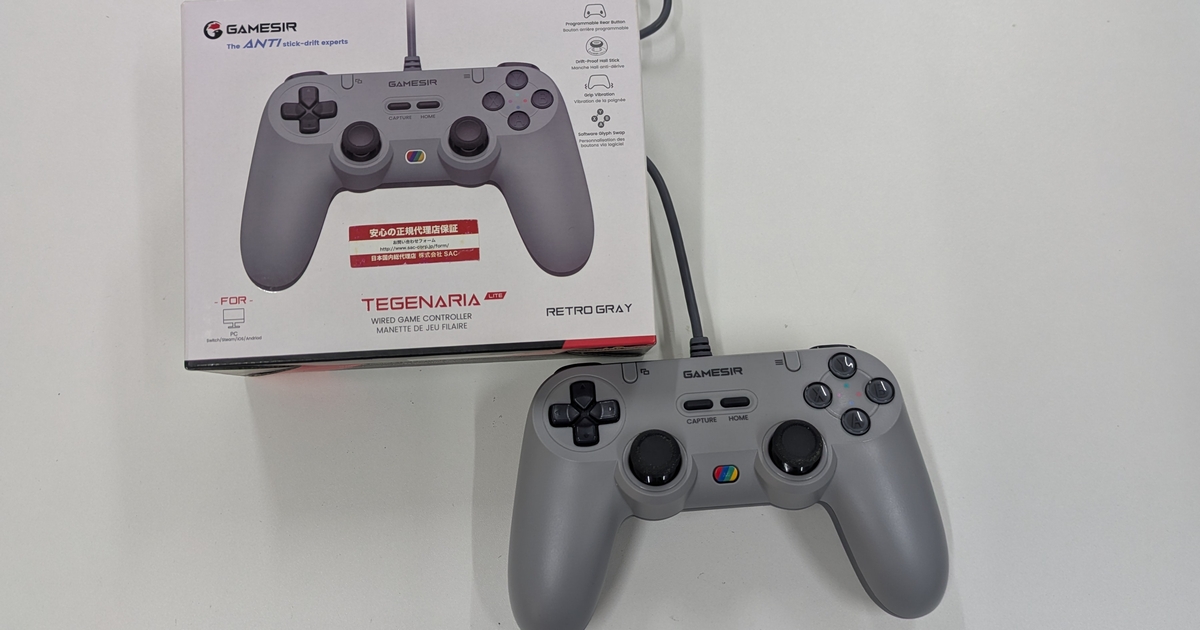

今回は「Inpods little FUN」というbluetooth5.0スピーカーをレビューするに当たって実際に申請を行ってみました。

オンラインでの技適特例の申請方法は以下の手順になります

- フローチャートで申請できる対象機器かを確認する

- ユーザー登録

- 開設届を提出する

順を追って解説していきます。

「技適特例」を実際に申請してみた

1.フローチャートで申請できる対象機器かを確認する

まずはこちらのページにアクセスします↓

このページを下にスクロールするとフローチャートが用意されていて、その無線機器がそもそも技適特例に申請できる対象なのかどうかを知ることができます。

質問内容としては「海外の認証マークがあるかどうか」「無線の規格や周波数帯が適合しているかどうか」などです。

適合することが分かったら次はユーザー登録に進みます。

2.ユーザー登録

先程のフローチャートがあるページの最下部に「新規ユーザー登録」のボタンがあるのでクリック。

利用規約のページが表示されるので、内容を確認したら「同意する」をクリック。

必要情報を入力するページに移動。個人か法人かで手続き内容が変わります。今回は「個人」を選択し「次へ」のボタンをクリック。

使用するメールアドレスの入力を求められるので入力して「ワンタイムパスワード送信」をクリック。

メールで届いたワンタイムパスワードを入力して「次へ」をクリック。

氏名、住所、連絡先を入力して「入力内容確認」を押します。

確認のため自分の記入した内容が表示されます。間違いないことを確認したらページ最下部の「送信してパスワード設定に進む」をクリック。

自動的に決定されたユーザーIDとお問い合わせ番号が表示されます。

パスワードは自分で決める必要があるのでルール通りに設定して次へ。

ちなみにこのタイミングでログインID(ユーザーIDと同じ)の記載されたメールが総務省から届きます。

総務省から新しいワンタイムパスワードが届くので入力。

「この端末を信頼済みとして登録します」にチェックを入れると今使用している端末とブラウザの内容が自動入力されました。

「ログイン」を押します。

ここからは本人確認を行う必要があり「電子署名を用いたオンラインでの本人確認」か「必要書類の郵送による本人確認」にまず分岐します。

今回は「電子署名を用いたオンラインでの本人確認」を選択。

マイナンバーカードを持っていて、電子証明書が有効になっていることが前提です

次に「パソコンから本人確認する場合」と「スマートフォンから本人確認をする場合」に分岐します。

PCの場合はUSB接続等で使用出来るICカードリーダーが必要になりますが、NFCに対応したスマホ(iPhoneなら7以降の端末)があれば大丈夫です。

マイナポータルAPを使用しての本人確認は

- マイナポータルAPを起動するをクリック

- 署名用電子証明書のパスワードを入力する

- マイナンバーカードをスマホのNFCで読み取る

これだけで完了します。マイナポイント申請の手続き等で経験がある人も多いですよね。

3.開設届を提出する

ユーザー登録と本人確認が完了したらいよいよ開設届の提出に入ります。

マイページTOPにある「開設届出」をクリックします。

ページが移動して「実験の目的」の入力、「無線設備の規格」の入力、「無線局(使用する無線機器)ごとの情報」の入力をする欄が表示されます。

一度届け出を出すと変更できない上に調べる必要のある項目が多く、ここからがちょっと大変です。

まずは目的の入力です。ひな形の青文字の部分を変更するか、自分でいちから入力することもできます。

特例制度の対象機器であることの確認を促す注意文の表示の下に該当する無線帯や規格を選択する部分があります。

今回はbluetooth5.0のスピーカーを使用するので「Bluetooth Version 5.0」にチェックを入れました。

使用する無線機器の詳細な情報を入力する欄。

シリアルナンバー、製造者、機器の名称、設置場所の入力と屋内/屋外の選択をします。

運用開始日と電話番号、最後に「技術基準に適合する事実の確認方法」を記載します。

今回はパッケージに「CE」と「FC」の記載があったのでそれを入力するだけでOK。

ページ最下部の入力内容確認を押します。

次のページでは入力した内容が表示されるので間違いが無いことを確認して、最下部の「送信(届出を行なう)」を押します。緊張の瞬間です。

ページが切り替わり、届出完了の画面が出たら終了です。

お問い合わせ番号と届出番号が発行されるのと、届出内容が.json形式でダウンロードできます。3つとも保存しておきましょう。

同時にメールでも開設届出受付のお知らせが届きます。

これで「技適未取得機器を用いた実験等の特例制度」の申請手続きは以上となります。お疲れ様でした!

おわりに

技適マーク無しの無線機器を日本国内で安心して使用するための「技適特例」について、その申請方法についてまとめてみました。

申請した無線機器についてはこれで使用が許可されたことになりますが、これで終わりでは無く、次は期限内の廃止届出が必要になります。

廃止届出の方法については次回の記事でご紹介していきたいと思いますのでそちらも参考にしてください。

コメント