Windowsのサポート期間終了が近づくと、「今こそLinuxに移行」、「WindowsユーザーのためのUbuntu使用のヒント」などの記事が多くなります。

数あるLinux OSのディストリビューションの中で情報が多いUbuntuや企業で使われることが多いRedHat系がよく紹介されますが、その他にも実績があり日本語対応も良い「openSUSE」は有力な選択肢となります。

Linuxとは・・・

WindowsやmacOSと同じパソコンを動かすための基本ソフト(OS)のひとつです。無料で使えるものが多く、種類(これを「ディストリビューション=ディストロ」と呼びます)がたくさんあります。スマホのAndroidもLinuxをベースに作られており、実は私たちの身近で広く使われています。

個人がLinuxを使うんだから

職場の環境やLinux関連の資格を目指す場合、自宅での環境もそれに合わせた選択をすることが多いと思います。ただ、個人でいわゆる“一般的な用途”で使う場合もっと自由にLinuxを選べるはずです。

こんな選び方もアリ? openSUSE

なぜ、openSUSEなの?筆者の周りの人から訊かれることがあります。

今となっては、10年以上ずっと使っているから、そのまま使っていると言うのが大きな理由です。

ただ、当時を振り返ると既に評価が高かったUbuntuも良いけど少し違ったものを使いたいという天の邪鬼的な筆者の性格や、以前ドイツ語をかじっていてopenSUSEが生まれたドイツ好きだったという、理系技術者からは多分理解してもらえないような理由で使い始めました。

さらに、使い始めの自分にとって安定性も重要で、ヨーロッパではかなり有名らしい、という情報も安心できました。

最近ではある程度有名なLinuxディストロならどれも使いやすく安定もしているので、家でネットやオフィスアプリを使う場合はこういう選び方も十分アリだと思います。

好きなサッカーチームがある国、オシャレな国、安心の国産など、開発されている国で選んだり、単にディストロ名が気に入ったからでも良いはずです。

でも意外とメジャーなopenSUSE

日本では目にすることが少ないopenSUSEですが、世界規模で見ればメジャーなLinuxであることは、こんな例からもわかります。

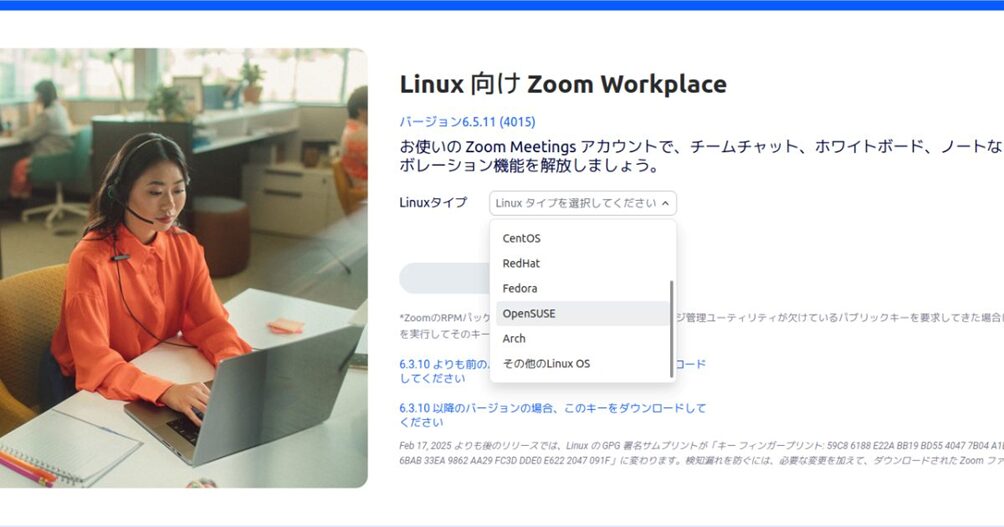

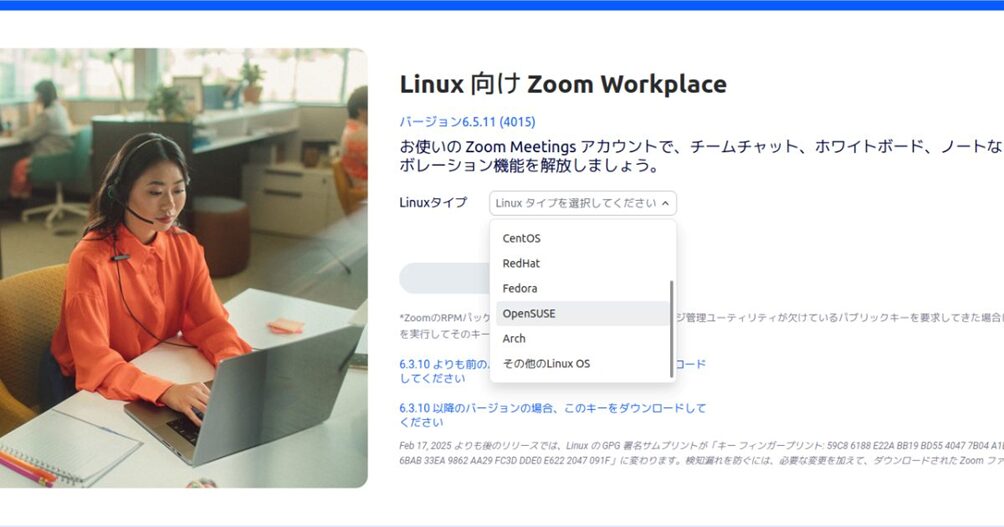

例えばWeb会議システムのZoomのダウンロードページ。

数百あるとも言われるLinuxディストロの中で、用意されているインストール用ファイルは、たったの9つのディストロだけですが、その中にちゃんとopenSUSEが含まれています。この中に書かれていないLinuxでも普通に動く場合が多いですが、対応すると書かれていると安心です。

他にもブラウザのChromeのダウンロードサイトにもopenSUSEが名指しで対応していると書かれています。

それだけopenSUSEがメジャーで、特に大きな工夫をしなくても動くアプリが多いというわけです。

ところでopenSUSEの日本語対応はどんな感じ?

WindowsやMacを使っていると悩むことはないですが、Linuxディストロの中には日本語環境、特に入力するのが一苦労というものもあります。

openSUSEの場合、Ubuntuのようなモダンで便利なディストロと同じで、OSをインストールするときに日本語を選択すれば、すぐに日本語で表示・キーボード入力が可能です。

あとはネット検索やオフィスアプリで作業するだけです。

コマンドを打たなくても 〜中毒性がある便利なYaST

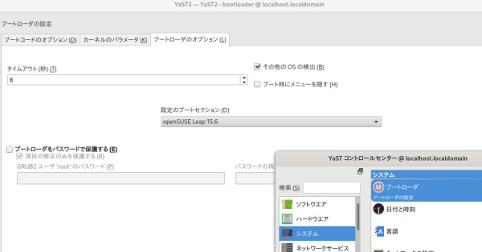

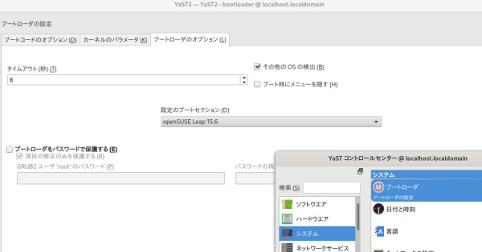

openSUSEで特に便利なのがシステム設定などができるYaST。デフォルトでインストールされています。

「YaST」はWindowsでいうところの「コントロールパネル」の様な機能です

例えば起動関連の項目では、Windowsや他のLinuxディストロを自動的に検出し起動時に選択できるようにしてくれます。

この機能はデフォルトで含まれていないディストロも多いですし、コマンドを入力で操作するにしても、起動関連はPCによって環境が違うのでネット情報をコピペという訳にはいかないので、openSUSEを長年使っていても今もよく使います。

ただ、この便利なYaSTに関して大きな変更の情報も出てきているので、今後の記事で紹介できればと思います。

ところでopenSUSEって読みかたは?

記事の最後になりましたが「オープンスーゼ」と読むそうです。

「読むそうです」と言うのは、自分はずっとオープン・エス・ユー・エス・イーと読んでいたので改めて調べてみたところ判明しました。

こんなゆ〜るい感じの筆者ですが、openSUSEを使っていて気づいたこと、便利なこと、使っているデスクトップ環境であるGnomeのことをメインにお届けする予定です。

コメント